Ängste, Panik und Phobien auflösen!

Woran erkenne ich eine Herzphobie (Kardiophobie)?

Symptomkriterien:

Die Herzphobie – auch bekannt als Kardiophobie – gehört zu den somatoformen Angststörungen und wird in der ICD-11 unter 6B24 (Krankheitsangststörung) bzw. 6C20.0 (Somatische Belastungsstörung) eingeordnet. Im DSM-5-TR kann sie als Teil einer Somatic Symptom Disorder oder Illness Anxiety Disorder klassifiziert werden – je nachdem, ob körperliche Beschwerden tatsächlich im Vordergrund stehen oder die Angst vor einer Herzerkrankung trotz unauffälliger Befunde besteht.

Betroffene leiden unter anhaltender, übersteigerter Angst vor einer ernsthaften Herzerkrankung – meist trotz mehrfacher ärztlicher Abklärung und unauffälliger Befunde. Im Zentrum stehen häufig Symptome wie Herzstolpern, -rasen, -klopfen oder Enge in der Brust – die als bedrohlich, nicht kontrollierbar oder lebensgefährlich interpretiert werden.

Typisch ist: Die Angst dreht sich ausschließlich oder überwiegend um das Herz, mit der ständigen Befürchtung, einen Herzinfarkt zu erleiden oder am plötzlichen Herztod zu sterben. Diese Form der Phobie tritt häufig im Rahmen von Panikstörungen auf, kann aber auch isoliert vorkommen.

Häufige Symptome bei Herzphobie:

Gedanken und Befürchtungen:

- Angst, dass das Herz nicht mehr „richtig“ schlägt oder aussetzt.

- Befürchtung, plötzlich bewusstlos zu werden oder zu sterben.

- Grübelzwang: „Was, wenn das diesmal wirklich ein Infarkt ist?“

- Zweifel an medizinischen Befunden („Vielleicht wurde etwas übersehen“).

- Übermäßige Selbstbeobachtung: Puls fühlen, Blutdruck messen, Ruhephasen kontrollieren.

Körperliche Reaktionen:

- Herzklopfen, -rasen oder Stolpern (Palpitationen).

- Engegefühl oder Druck im Brustkorb.

- Atemnot, Schwitzen oder innere Unruhe.

- Zittern, Schwindel oder das Gefühl, „nicht genug Luft zu bekommen“.

- Häufig in Kombination mit Panikattacken – insbesondere bei körperlicher Anstrengung.

Verhalten:

- Häufige Arztbesuche, EKGs oder kardiologische Abklärungen.

- Meidung von Belastung (z. B. Sport, Treppensteigen, Sexualität).

- Vermeidung von Aufregung, Reizen oder sozialen Situationen.

- Rückzug in „sichere“ Umgebungen – z. B. Nähe von Kliniken oder Notruftelefonen.

- Wiederholte Internetrecherche zu Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen oder plötzlichem Herztod.

Soziale und alltägliche Auswirkungen:

- Einschränkung der körperlichen Aktivität aus Angst vor Überlastung.

- Reduktion beruflicher oder sozialer Anforderungen.

- Abhängigkeit von medizinischen Rückversicherungen.

- Konflikte im Umfeld („Du bist gesund – warum hast du so Angst?“).

- Gefühl, der Angst ausgeliefert zu sein – trotz „guter“ Befunde.

Ursachen: Wie entsteht eine Herzphobie?

Die Auslöser sind individuell verschieden – häufig wirken mehrere Faktoren zusammen:

- Körperliche Beschwerden, z. B. Herzrhythmusstörungen, die als traumatisch erlebt wurden.

- Erlebte oder beobachtete Herzereignisse im nahen Umfeld (z. B. Herzinfarkt eines Angehörigen).

- Panikattacken, die fälschlich als „Herznotfall“ gedeutet wurden.

- Übermäßige Selbstbeobachtung, häufig aus Sorge um die Gesundheit.

- Mediale Auslöser, z. B. Berichte über plötzlichen Herztod bei jungen Menschen.

- Kognitive Verzerrungen, wie Katastrophisieren oder selektive Wahrnehmung („Ich spüre jeden Schlag“).

- Angeborene oder erworbene Ängstlichkeit, häufig verbunden mit einem starken Bedürfnis nach Kontrolle.

Die Herzphobie ist ein klassisches Beispiel für das Zusammenspiel von körperlichen Empfindungen, kognitiver Fehlinterpretation und Angstreaktion – häufig verstärkt durch das ständige Kreisen um Symptome und das Vermeiden körperlicher Aktivität.

Was könnte es sonst sein? (Differenzialdiagnosen)

Herzphobie sollte differenziert werden von:

- Panikstörung, wenn plötzliche, wiederkehrende Angstanfälle dominieren.

- Tatsächlichen Herzerkrankungen, z. B. Vorhofflimmern, Arrhythmien oder Angina pectoris (ärztlich abzuklären).

- Somatischer Belastungsstörung, wenn körperliche Symptome im Zentrum stehen – mit oder ohne erklärbare Ursache.

- Generalisierter Angststörung, wenn die Sorge viele gesundheitliche Themen betrifft.

- Depressiver Störung, bei körperlichem Rückzug und innerer Leere.

- Zwangsstörung, wenn die Beschäftigung mit dem Herz zwanghafte Züge annimmt (z. B. ständiges Messen, Denken, Prüfen).

Eine sorgfältige medizinische und psychologische Abklärung ist unerlässlich, um Herzphobie sicher zu diagnostizieren – und von tatsächlichen Erkrankungen abzugrenzen.

Mein Behandlungsangebot:

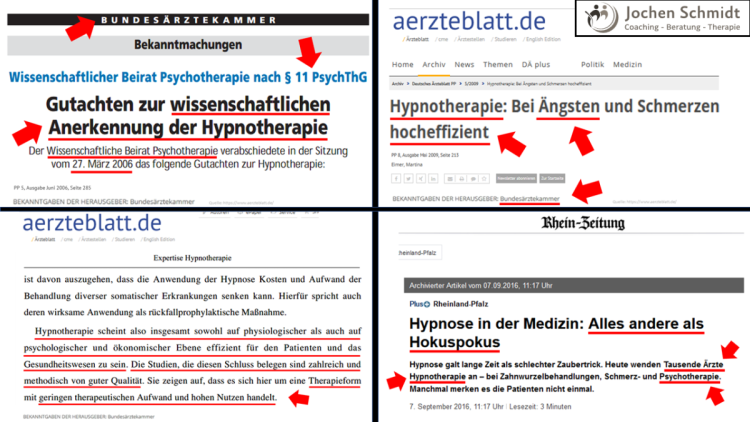

Ich unterstütze Sie mit einer fundierten Hypnosetherapie zur Behandlung Ihrer Herzangst / Herzphobie:

- Aus praktischer Erfahrung zeigt sich, dass viele Betroffene bereits nach 3 bis 8 Sitzungen eine spürbare Veränderung im Umgang mit ihrer Angstsymptomatik erleben. Der Ersttermin dauert 2 Stunden, Folgetermine jeweils 90 Minuten. Die genaue Dauer richtet sich nach der individuellen Situation und wird im gemeinsamen Verlauf abgestimmt. Bitte beachten: Die genannten Angaben beruhen auf Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen kein Heilversprechen dar.

- für Klienten mit weiter Anreise zur Praxis empfiehlt sich nach Absprache die Buchung doppelter Intensivsitzungen (z.B. 2 Sitzungen a 2 Stunden an einem Tag).

- Sie erhalten therapiebegleitend kostenfreie Hypnose-Audioprogramme zur Vertiefung und Intensivierung der durchgeführten Hypnosesitzungen

- bei Bedarf Unterstützung durch Wingwave/EMDR-Therapie, NLP, Time-Line-Therapie

- auf Wunsch: Erlernen von Selbsthypnose und effektiven Selbsthilfetechniken

- kostenfreie telefonische Betreuung zwischen den Behandlungen.

Hinweis zur Transparenz und Sorgfalt:

Jeder therapeutische Prozess ist individuell. Die genannten Angaben beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und dienen der Orientierung. Ein Erfolg kann nicht garantiert werden und ersetzt keine medizinische Abklärung bei körperlichen Beschwerden.

Ich beantworte Ihnen gern all Ihre Fragen.

Rufen Sie mich doch einfach an – ein unverbindliches Vorgespräch ist kostenfrei und bringt rasch die nötige Klarheit.

Hypnose kann Ihnen helfen, Gewohnheiten, Verhaltensmuster und Ihr ganzes Leben zu verändern.

© Bild: Collage Jochen Schmidt, verwendete Bildquellen:

https://www.aerzteblatt.de/archiv/bekanntmachungen-wissenschaftlicher-beirat-psychotherapie-nach-11-psychthg-gutachten-zur-wissenschaftlichen-anerkennung-der-hypnotherapie-e0e6505c-8b39-49d0-a175-304349eac484

https://www.aerzteblatt.de/archiv/hypnotherapie-bei-aengsten-und-schmerzen-hocheffizient-c41fb755-04c6-4c01-91f3-41afd823d107

https://www.rhein-zeitung.de/rheinland-pfalz/hypnose-in-der-medizin-alles-andere-als-hokuspokus_arid-1543331.html